La prise de son

******

(Photo d'époque)

À la fin du XIXe siècle, l'apparition des premiers appareils d'enregistrement sur cylindres, puis sur disques, a contraint les utilisateurs à effectuer des prises de son en monophonie. Il s'agissait à cette époque de gravures mécaniques directes sur la cire, la voix des chanteurs et les instruments de l'orchestre étant captés par un seul pavillon acoustique en forme de cône dont le diamètre et la longueur étaient variables suivant la prise de son à effectuer. Parfois, on enroulait dessus des bandes de tissu afin d'éviter les vibrations parasites et c'est la puissance des instruments (piano, cordes, cuivres, bois, percussions) qui déterminait leur place par rapport au pavillon devant lequel ils devaient se trouver.

à éviter... !

(Dessin Alexandre Fournier)Dans les années vingt, la mise au point des micros et de l'enregistrement électrique, ainsi que l'amélioration de la matière constituant le support (ébonite, gomme-laque, vinylite, vinyle, acétate de cellulose), ont amené des améliorations importantes de la qualité.

Effectuons des comparaisons en ce qui concerne le bruit de fond :

Photo C.Gendre Le rapport signal/bruit de fond des anciens disques 78 t/mn en gomme-laque se situait entre -10 dB et -20 dB alors que celui des derniers disques 78 t/mn en vinylite atteignait -30 dB et -40 dB. Rappelons que l'on mesure le bruit de fond par rapport au niveau du signal à 0 dB

ce qui explique le nombre négatif :Rapport signal / bruit de fond (en dB) = 20 log. niveau du signal / niveau du bruit

Les microsillons monophoniques, qui ont fait leur apparition en 1948, avaient un rapport signal/bruit de fond de -50 dB. En revanche, les CD stéréophoniques actuels dépassent -80 dB à condition qu'ils soient DDD (enregistrement, montage et gravure en numérique).

Toujours pour comparaison, le rapport signal/bruit d'un enregistrement analogique sur bande magnétique ¼ de pouce (6,35 mm), en stéréo deux pistes, est d'environ -60 à -65 dB suivant les oxydes (certains permettent de dépasser le niveau normal d'enregistrement sans saturation). Par contre, le rapport signal/bruit des enregistrements numériques d'aujourd'hui

(DAT, Dash, DtD) peut atteindre et même dépasser -85 dB.

Il est donc nécessaire de choisir des appareils qui n'apportent pas de bruit de fond supplémentaire, en particulier au niveau des microphones (attention aux électrets dont le bruit est parfois élevé), des tables de mixage et des préamplificateurs dont le rapport signal/bruit doit être supérieur à -80 dB.

micro stéréophonique Sony avec sa bonnette.

Matériel minimum pour faire une bonne prise de son :

- Deux microphones placés en couple (110°/17 cm, A-B, X-You M-S), avec une bande passante la plus droite possible entre 20 et 20 000 hertz et un bon niveau de sortie (par exemple 1,2 mV/Pa à 2,8 mV/Pa pour les dynamiques

et de 4 à 10 mV/Pa pour les statiques). Le niveau du bruit de fond propre des statiques doit être inférieur à 20 dB.- Un très bon préamplificateur stéréophonique extérieur est nécessaire car souvent Photo Schoeps

les préamplis incorporés aux appareils d'enregistrement ont un souffle important.- Un pied avec une grande perche, une fixation spéciale pour le couple et de très

bons câbles avec des prises de type Cannon ou XLR.

Et, bien sûr, un enregistreur DAT ou DtD (Direct-to-Disk) de qualité.S'il ne s'agit pas d'un grand orchestre avec solistes et chours, ou encore d'un ensemble de jazz ou de percussions, il est préférable d'éviter la table de mixage qui apportera du bruit de fond quand elle n'est pas professionnelle ou numérique. D'autre part, Il ne faut surtout pas insérer dans la chaîne un limiteur/compresseur car ce dernier détruira la vérité sonore et augmentera le bruit qui deviendra audible dans les silences.

C'est au preneur de son d'effectuer des essais de niveau avant l'enregistrement afin de respecter la dynamique d'origine sans dépasser le 0 dB fatidique du numérique. Pendant l'enregistrement, il devra réagir à temps et avec doigté en suivant la partition, pour éviter

éventuellement la saturation. La marge offerte par le numérique permet

de conserver toujours une réserve de 2 à 3 dB sans pour autant augmenter

le bruit de fond.

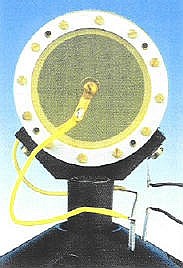

Sphère Schoeps ouverte (on voit les deux micros statiques).

C'est au milieu des années cinquante que l'on a commencé à faire des prises de son stéréophoniques de façon professionnelle mais les premiers disques en stéréo n'ont fait leur apparition que 10 ans après le premier microsillon 33 tours 1/3 en monophonie

qui était sorti en 1948 chez "L'Oiseau-Lyre".

Il faut néanmoins savoir que dès 1881, Clément Ader avait placé des micros à droite et à gauche sur la scène de l'Opéra de Paris, l'écoute se faisant par des écouteurs téléphoniques reliés par câbles et placés dans le hall de l'Exposition Internationale de l'électricité. Les micros de gauche étaient reliés aux écouteurs de gauche et les micros placés à droite aux écouteurs de droite. Les "auditeurs" pouvaient ainsi suivre à distance les déplacements des acteurs sur la scène quand ils chantaient. Il avait appelé cette expérience "Le Théâtrophone".

Mais c'est en 1927, à Chicago, que Barlett Jones a construit un mannequin, baptisé "Oscar", avec lequel il effectua une prise de son stéréophonique. Les historiens du son considèrent "Oscar" comme la première "tête artificielle" réalisée.

Par la suite, De Boer en 1940, décrivit un procédé de tête artificielle formée par deux microphones, son étude portant sur les différences de temps et de niveaux obtenues.En France, c'est en 1956 qu'André Charlin - qui fabriquait une chaîne "Haute-Fidélité" très musicale - eut l'idée, pour ses prises de son, de se rapprocher le plus possible de la "réalité" en utilisant un coussin représentant la tête humaine avec, de part et d'autre, deux micros omnidirectionnels correspondant aux oreilles. Il fallait y penser et le résultat fut étonnant. Cette même année 1956, André Charlin enregistra deux ouvres de Darius Milhaud : "Le Bœuf sur le toit" et "La Création du monde" au théâtre des Champs-élysées, l'orchestre étant placé sous la direction du compositeur lui-même. Le résultat fut remarquable au point de vue clarté et précision dans le placement des différents instruments, placement dont l'importance était grande dans "Le Bœuf sur le toit". Cela est tout à fait logique puisque ce procédé reproduit ce qu'un auditeur, se trouvant au même endroit que le coussin, entendrait. Le système d'André Charlin permet également la meilleure compatibilité entre l'écoute "mono" et l'écoute "stéréo" ce qui était important à la fin des années cinquante car les firmes hésitaient entre les microsillons à gravure "latérale/verticale" ou au contraire à gravure "45/45"

sur les flancs du sillon.Par la suite, c'est le système d'André Charlin qui a donné l'idée des têtes artificielles utilisées par différents preneurs de son, puis au couple 110°/17cm mis au point par Jacques Chardonnier et l'ORTF vers 1965. Et enfin à la récente sphère Schoeps de 1990. Ces techniques de prise de son permettent dans tous les cas d'obtenir une reproduction la plus proche de la réalité. Cela, même avec des formations importantes, à condition que le dispositif soit bien placé.

Quand on compare de nombreux enregistrements actuels avec celui du "Bœuf sur le toit"

de 1956, on est en droit de se demander si l'on a fait vraiment des progrès au cours des cinquante dernières années de Prises de Son ! Heureusement, celles d'André Charlin sont rééditées depuis peu en CD (www.charlin-disques.com)pour le plus grand plaisir des mélomanes qui restent rêveurs en comptant l'argent dépensé pour arriver à la perfection alors que la solution la plus simple est souvent la meilleure ! Il ne faut donc plus ignorer André Charlin .Les micros statiques à tube :

Si le principe de l'utilisation d'un condensateur pour capter la voix a été imaginé avant 1900,

il a néanmoins fallu attendre une vingtaine d'années pour voir se réaliser la mise au point du premier microphone électrostatique grâce à deux américains, Wente et Crandall. En effet, les variations de capacité provoquées par les mouvements de la membrane étaient tellement

faibles que c'est l'invention de la triode par Lee de Forest, en 1907, qui a permis de

concevoir un préamplificateur placé à la sortie de la capsule, dans le corps même du micro.

En 1928, Georg Neumann décida de créer une société pour fabriquer de tels microphones et le prototype CM-V 3 vit le jour. Il ressemblait à une bouteille surmontée d'une capsule renfermant le condensateur et devint très vite célèbre

sous le nom de "Neumann Bottle", en raison de sa forme.

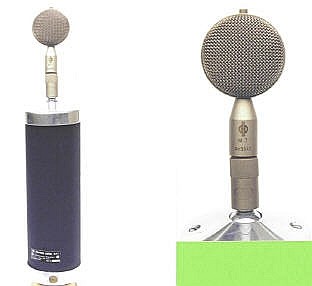

Exemplaire n° 3547 du célèbre micro statique Neumann CM-V 3 avec sa

capsule M7 à condensateur, encore appréciée aujourd'hui.

(Collection Marcel Cocset - Photos C.Gendre).

Cependant, l'encombrement du préamplificateur à lampe - que l'on devait placer dans le corps même du micro - limitait son usage aux prises de son en studio. D'autant plus qu'avec les micros électrostatiques il est nécessaire d'avoir une tension de polarisation normalisée

à 48 volts en 1971 (norme DIN 45 596). Elle est en revanche de 12 volts pour les

micros Sennheiser à générateur haute-fréquence.

Cela explique que les différentes firmes, dès l'apparition des semi-conducteurs, ont conçu des préamplificateurs à transistors permettant de réaliser des micros à condensateur dont le diamètre se situe aux environs d'une vingtaine de millimètres avec

des capsules à petit diaphragme.

Mais certains spécialistes de l'enregistrement sonore ayant constaté que les micros transistorisés avaient perdu la "chaleur" et le son caractéristique des anciens modèles à tube,

la plupart des firmes spécialisées décidèrent de remettre à leur catalogue

un micro à préamplificateur à lampe (en général une 12 AX 7, ECC83, EC 92 ou EF 86)

avec des circuits améliorés par rapport aux anciens modèles d'il y a cinquante ans (en particulier en ce qui concerne le rapport signal/bruit de fond). C'est ainsi que l'on trouve maintenant le M 149 tube chez Neumann, le SolidTube chez AKG, le NTV chez RODE

ainsi que l'UM 92-S et l'UM 900 (à lampe subminiature) chez Microtech-Gefell.

Microphone électrostatique "M 149 tube" de Neumann à neuf directivités

différentes permises par la capsule formée de deux condensateurs placés dos à dos dont on

change la polarisation suivant la directivité souhaitée.

(Photo Neumann)Principe de la directivité variable dans le cas des micros électrostatiques :

Dans le domaine des microphones, on sait qu'il existe des modèles

omnidirectionnels (la cavité qui se trouve derrière la membrane est fermée,

à part un petit trou de décompression), des modèles directionnels (la cavité est ouverte à l'arrière de la membrane) et des modèles bi-directionnels qui captent le son devant et derrière mais pas sur les côtés (c'est le cas des micros à ruban comme l'ancien 42 B Melodium).

De plus, dans la catégorie des micros directionnels, on trouve des cardioïdes,

des hyper-cardioïdes et des super-cardioïdes. Leur diagramme de directivité est

en forme de coeur plus ou moins allongé (d'où l'appellation "cardioïde").

Il faut donc changer de micro - ou de capsule - suivant la directivité que l'on souhaite. Dans le cas des micros électrostatiques, le problème a été résolu par Georg Neumann qui a

eu l'idée - en 1951 - de placer dos à dos deux capsules à gradient de pression (= à différence de pression), c'est-à-dire ouvertes à l'avant et à l'arrière. En supprimant ou en inversant la tension de polarisation sur l'une ou l'autre des capsules on obtient ainsi :- une directivité cardioïde en ne polarisant qu'une seule capsule,

- Une directivité omnidirectionnelle en polarisant les deux capsules avec une tension égale et une polarité identique,

- une directivité bi-directionnelle (en huit) en polarisant les deux capsules avec une tension égale mais en inversant leurs polarités : le moins sur la membrane pour l'une, le plus sur la membrane pour l'autre.

Capsules placées dos à dos. On voit le fil jaune d'arrivée de

la tension de polarisation sur l'une des membranes (Document Neumann).

Pour obtenir des directivités intermédiaires, on fait varier légèrement les valeurs de la polarisation sur l'une ou l'autre des capsules. Ainsi, avec le même transducteur, il est possible d'effectuer des prises de son dans toutes les conditions puisque l'on peut ajuster la directivité en fonction de l'acoustique du lieu où l'on se trouve.

C'est ce qui explique que ce genre de microphone soit utilisé par les professionnels

de l'enregistrement dans les studios du monde entier.

(C) C.Gendre