La conservation des cylindres, des disques et des CD a toujours posé des problèmes aux utilisateurs. En effet, avec le temps, des déformations mécaniques et des moisissures viennent altérer les supports des enregistrements au point de les rendre parfois inutilisables. Une étude très intéressante a été faite dans les années quatre-vingt dix par Marie-France Calas et Jean-Marc Fontaine avec la collaboration d'une équipe de spécialistes. Elle a été publiée dans un remarquable ouvrage édité en 1996 par le CNRS et le Ministère de la Culture (éditions du CNRS

dans la collection Conservation du Patrimoine).Les cylindres et les disques anciens :

Il existait différents types de cylindres. Les premiers étaient gravés un par un et ils étaient faits en cire d'abeille additionnée de paraffine et de cire de carnauba selon le brevet d'Edison. On en fabriqua également en celluloïd puis, pour les cylindres moulés sur or, en un mélange de cire et d'additifs noirs à base d'aluminium.

Mais chaque fabricant avait son secret.

Cylindres de l'époque 1900. À droite : cylindre en cire douce, non gravé.

À gauche : cylindre gravé, moulé sur or.

(Photo C.Gendre in "Enregistrement et conservation des documents sonores" - éditions Eyrolles)Avec l'apparition du disque plat inventé par Berliner en 1887, on expérimenta de nombreux mélanges pour faciliter le moulage et prolonger la durée de vie du support. Deux matières furent retenues en dernier ressort : l'ébonite puis, jusqu'à l'arrivée du microsillon et du vynile, la gomme-laque déposée de chaque côté d'un disque en carton. Ce fut la meilleure solution.

Disque 78 t/mn, cassé, sur lequel on voit la partie en carton entre les deux

couches de gomme-laque (Photo C.Gendre).La moisissure est le grand ennemi des cylindres et des disques. Elle prend naissance dans les endroits humides et se développe rapidement d'un disque à l'autre s'ils sont empilés, parfois même à travers la pochette en papier kraft qui est elle-même contaminée. Il faut essuyer les disques avec un chiffon doux, non pelucheux, dès l'apparition d'une tache suspecte. On peut éventuellement utiliser de l'eau distillée mais pas d'alcool (qui dissout la gomme-laque) ni d'eau ordinaire (qui laissera un dépôt calcaire). La température normale d'un appartement (environ 19 degrés) et une hygrométrie ne dépassant pas

40 à 45 %, constituent des conditions favorables à la conservation.

Traces de moisissure sur un ancien cylindre. Attention au nettoyage.

Ces cylindres sont très fragiles et se cassent facilement,

rien que par la pression des doigts.

(Photo C.Gendre)Dans les studios, jusqu'aux années cinquante et même au-delà, on gravait des disques appelés "souples", par opposition aux disques "durs" en gomme-laque. Ces disques étaient formés d'une plaque métallique ronde, en aluminium, sur laquelle on avait déposé des deux côtés une couche d'acétate de cellulose assez épaisse pour pouvoir graver un sillon sans atteindre le métal. Ils permettaient ainsi d'être lus immédiatement après la gravure ce qui était très précieux dans le cas des reportages ou des émissions radiophoniques en différé. Avec le développement du magnétophone permettant le montage très facile des bandes magnétiques, cette technique a été abandonnée.

Mais ces disques à gravure directe servaient aussi aux opérations de galvanoplastie pour obtenir le "père", qui donnerait ensuite la "mère" puis les "matrices" de

pressage en relief. C'était donc la première étape

des opérations nécessaires à la fabrication d'un disque.

Disque souple en acétate, de la marque Pyral, firme spécialisée dans la

fabrication des supports destinés aux stations de radio et

aux studios d'enregistrement.

(Photo C.Gendre)Le Compact-Disc :

La mise au point des techniques numériques et la commercialisation du Compact-Disc en 1979 amenèrent peu à peu la disparition du microsillon. D'une part en raison de la différence de qualité, d'autre part en raison du faible encombrement. À la fin du siècle, le développement des graveurs de CD dans le grand-public a fait également disparaître les magnétophones traditionnels même si

certains pensent que le Compact Disc ne restitue pas totalement le

message sonore d'origine en raison de l'échantillonnage.

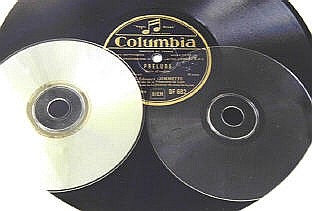

Sur ce document, on voit, à droite, un Compact-Disc qui vient d'être pressé mais n'a pas encore reçu sa couche métallique réfléchissante. Il est donc transparent et ne peut pas être reproduit par un faisceau laser. À gauche, un Compact Disc terminé. Les deux CD sont posés sur un ancien disque 78 t/mn de 25 cm de diamètre.

(Photo C.Gendre)Tous les disques sont fragiles. Ils peuvent se rayer, se déformer et ils craignent la chaleur. Ils peuvent aussi brûler. Par curiosité, voici le résultat

que l'on obtient avec un Compact Disc qui a subi l'épreuve du feu. On s'aperçoit que la matière plastique qui le compose (polycarbonate) a formé des bulles et qu'il est irrécupérable et inutilisable.

Compact Disc ayant subi l'épreuve du feu... ! Il est

déformé et l'enregistrement est définitivement perdu.

(Photo C.Gendre)Pour assurer une meilleure protection des disques numériques, la firme Sony a présenté en 1992 le MiniDisc (marque déposée) qui ressemble à une disquette d'ordinateur.

Le MiniDisc est comparable à un Compact Disc

mais avec un diamètre plus petit (64 mm au lieu de 120 mm) pour une

durée d'enregistrement équivalente (74 minutes). De plus, il est enfermé dans un boîtier résistant le protégeant des agressions extérieures.

En revanche, alors que le son d'un Compact Disc n'est pas compressé, celui d'un MiniDisc possède une compression de 5 fois, réalisée par le codeur/décodeur ATRAC (Adaptative Transform Acoustic Coding).

Mais il est très difficile, en aveugle, de déceler une différence notable entre la qualité de l'un et de l'autre bien que dans l'absolu, ce soit le Compact Disc qui se rapproche le plus du son analogique d'origine.

MiniDisc Sony avec son boîtier ouvert. À droite, on voit la fenêtre rectangulaire permettant le passage du faisceau laser pour la lecture. Elle est normalement

fermée par un volet métallique quand le MiniDisc n'est pas dans un appareil.

(Photo C.Gendre)La suite, tout le monde la connaît. En conservant les dimensions et le principe du Compact Disc, on a créé le CD-Photo, le CD-R (enregistrable), le CD-RW (réenregistrable), le CD-Rom, le DVD-Vidéo, le DVD-Audio et enfin le SACD. L'avenir ? À suivre... !

(C) C.Gendre