Un

célèbre magnétophone :

le

Uher 4000 Report

******

C'est

au début des années soixante que la firme Uher de Munich

présenta

pour la première fois le magnétophone autonome

Uher

4000 Report, suivi assez rapidement par

plusieurs

autres

versions qui ont fait le bonheur des amateurs

d'enregistrement

sonore.

Jusque-là,

ces derniers étaient obligés de transporter un matériel

lourd

et encombrant, tributaire d'une alimentation en courant

électrique

110 ou 220 volts s'ils voulaient faire une prise de

son

de qualité (à cette époque, le 110 volts existait

encore

en

France, en particulier à Paris).

Certes,

le Nagra III était déjà en service mais son prix très

élevé

le

réservait aux professionnels ou aux gens fortunés.

Or,

on peut être à la fois passionné de prise de son tout

en ayant

un

revenu modeste. J'avoue avoir toujours rêvé d'acheter un Nagra

ce

qui ne m'est jamais arrivé... ! Certes, je m'en suis parfois servi

mais

c'est bien le Uher qui m'a donné la possibilité d'interviewer

Maurice

Herzog et Jean-Marie Marcel (photographe du Général

de

Gaulle), de faire des reportages au Maroc puis dans un

Boeing

747 entre Orly et New-York, sans oublier

une

plongée dans le Mésoscaphe au fond du lac Léman !

Les

exemples sonores que l'on trouve sur les

CD

inclus dans mes livres édités chez Eyrolles

sont

là pour le prouver.

Avec

une bande passante de 40 à 20 000 hertz à 19 cm/s,

un

pleurage inférieur à 0,2 % (0,15 % en pondéré)

et

une dynamique de 56 db, que pouvait-on

demander

de mieux il y a 40 ans ?

En

1963, j'ai été reçu par le Baron Von Horstein, Directeur

des

"Uher

Werke" dont l'usine se trouvait à Munich. Ayant acquis

le

premier modèle Uher 4000,

j'avais fait quelques critiques,

en

particulier au sujet de grésillements qui s'entendaient en fond

sonore

dans les enregistrements. Ils provenaient soit du moteur,

soit

de décharges d'électricité statique prenant naissance

aux

points

de frottement des courroies ou du volant lourd

faisant

tourner le disque solidaire du cabestan.

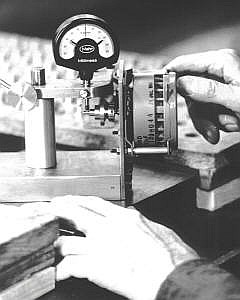

Dans un

atelier des Uher Werke de Munich, Claude Gendre est au

premier

plan (il tient son appareil photo dans les mains), face au

Baron Von

Horstein qui a son interprète à sa gauche.

(Photo

Uher Werke)

Il

m'expliqua qu'à l'origine, l'appareil avait presque été

considéré

comme un jouet et n'avait jamais eu la

prétention

de rivaliser avec un modèle "Haute-Fidélité".

Ce

sont les utilisateurs qui exigeaient de lui des performances

pour

lesquelles il n'avait pas été prévu. Ces exigences

amenèrent

d'ailleurs

la firme à améliorer le Uher

4000 dans les années qui

ont

suivi au point qu'il contribua beaucoup au développement

de

l'enregistrement d'amateur en France et dans le monde.

Quand

on écoute vingt-cinq ans après le document

"L'enregistrement

sonore, témoignage du passé" qui m'a

valu

un premier prix international au CIMES 77 à l'occasion de

l'anniversaire

de l'invention du phonographe (le jury était

réuni

à Wien en Autriche), on est surpris de sa qualité

sonore

étonnante alors que toutes les prises de son avaient été

faites

sur un Uher, le montage ayant été effectué sur un

Revox.

Dès

la fin des années cinquante, la firme Grundig avait elle-aussi

présenté

un petit magnétophone autonome sur piles, le "Niki".

Malheureusement,

il n'avait pas de cabestan et la bande était

entraînée

par la bobine réceptrice. C'était vraiment un gadget !

Pourtant,

à l'époque, le grand-public avait été enthousiasmé

par

la possibilité de pouvoir conserver le son comme on le

fait

pour l'image avec un appareil photographique !

Le

Uher

4000 était très supérieur

et ceux qui l'avaient

acheté

l'utilisaient au maximum de ses possibilités en raison

de

sa qualité qui dépassait ce que les ingénieurs avaient

espéré !

Le

baron Von Horstein me présenta donc un nouveau modèle,

sur

lequel les premiers défauts avaient été corrigés.

Il faut savoir aussi que dès la

mise au point du Uher 4000 Report

monophonique à 2 pistes,

la firme Uher avait prévu deux autres

appareils identiques, mais en stéréo

: le Uher 4002 Report stéréo

(à 2 pistes) et le

Uher 4004 Report stéréo (à

4 pistes).

En effet, le premier disque microsillon stéréophonique

ayant été

présenté en 1957 par la firme Erato, les

amateurs d'enregistrement

souhaitaient depuis cette date faire des prises de son

selon cette

technique. La firme Uher avait donc devancé le

NAGRA IV S

stéréo puisque celui-ci n'a été

commercialisé qu'en 1971.

Uher 4004

Report Stéréo de la première génération.

Les premiers

modèles

étaient caractérisés par un capot blanc-crème,

avec une petite

fenêtre

rectangulaire au centre pour pouvoir contrôler

le remplissage

des bobines.

(Photo

C. Gendre)

Après ces premières séries, le nouveau

Uher

4000 Report S

conserva le même capot blanc mais avec une face

avant modifiée

et un bandeau devant la grille du haut-parleur.

En revanche, le modèle suivant, en mono 2 pistes,

appelé

Uher 4000 Report L,

connut plusieurs transformations

: le capot fut peint de la même

couleur que le reste du coffret

et une grande fenêtre en matière

plastique transparente laissait

voir les bobines afin d'éviter de se

trouver en fin de bande sans que l'on s'en soit aperçu

pendant une prise de son.

À 19 cm/s, les bobines de 12 cm de diamètre

ne permettaient en effet

que 20 minutes par piste avec une bande longue durée,

30 mn avec

une double durée. Comme dans le cas de la première

série, la

firme Uher avait prévu deux autres modèles

en stéréophonie,

présentés dans le même coffret mais

avec naturellement

deux vu-mètres pour le contrôle du niveau

:

le Uher 4200 Report Stéréo

(à

2 pistes) et

le Uher

4400 Report Stéréo (à

4 pistes).

Modèle "Uher

4000 Report L"

successeur

des premiers appareils

de la série "Uher 4000".

Il a toujours les quatre vitesses que l'on

peut choisir par le

contacteur placé à droite, au

dessus de la prise DIN du micro.

(Document Uher

Werke)