Les orgues se cachent pour mourir...

*****

Aujourd'hui, chez les passionnés d'orgues, une guerre qui ne veut pas dire son nom existe entre les partisans

des orgues traditionnels à tuyaux et ceux des orgues électroniques.

Les premiers expliquent que seul le son naturel d'un tuyau peut satisfaire l'oreille

d'un véritable organiste et par conséquent de ceux qui l'écoutent, alors que les autres

prétendent que l'on peut maintenant reproduire parfaitement le son tel qu'il sort du tuyau

en l'enregistrant dans une mémoire numérique

(ce que l'on appelle l'échantillonnage - en anglais "sampling")

pour le restituer ensuite à volonté grâce à des haut-parleurs après l'avoir amplifié.

C'est en quelque sorte le combat des Horace et des Curiace.

Nous allons donc essayer dans cette page de clarifier cette situation de façon

la plus objective possible afin de rendre service à ceux qui se trouvent face au problème

de l'achat d'un orgue pour un lieu de culte, une salle de spectacle ou un appartement.

*****

Les orgues à tuyaux :

À tout Seigneur, tout honneur... ! L'orgue ayant été appelé depuis longtemps "le Roi des instruments", il est normal que l'on commence par lui. On pourra d'abord consulter la page "L'origine de l'orgue" où son histoire est évoquée ainsi que la page "Le Son, cet inconnu" pour la formation du son dans les tuyaux. Mais nous allons rester dans le siècle et parler tout de suite d'un petit village de l'Yonne, Paron, qui avait acheté d'occasion en 2004 un orgue "numérique" datant de 1990 pour son église et qui a eu de nombreux ennuis de contacts électriques (et des craintes pour l'avenir en frais de réparation). Les responsables ont donc décidé de le remplacer par un orgue à tuyaux Haerpfer/Herman de deux claviers/pédalier et dix jeux, acheté d'occasion à Paris pour 10 000 euros. Il fut démonté, transporté, puis remonté par des bénévoles dirigés par le facteur d'orgues Julien Bergeron. L'inauguration a été faite le dimanche 3 février 2013 à 17 heures par Luc Paganon, titulaire du Grand Orgue de la Cathédrale de Sens et par l'organiste titulaire, Alain Jeanmaire, à la grande satisfaction des 200 auditeurs qui remplissaient l'église ce jour-là. Profitons-en pour préciser que le Grand Orgue de la Cathédrale de Sens possède 4 claviers, un pédalier, 48 jeux et une traction mécanique. C'est un magnifique instrument ancien.

On a trop tendance aujourd'hui à avoir la folie des grandeurs et à acheter pour de petites églises des orgues numériques dont les consoles de 3 ou 4 claviers ressemblent au tableau de bord d'un Boeing 747 (mais ce n'était pas le cas à Paron) avec un nombre considérable de touches à presser, de petites lampes qui s'allument et parfois cinq pédales d'expression (... !) dont on ne sait plus laquelle agit sur quoi malgré un petit écran de contrôle à cristaux liquides (il faut avoir de bons yeux et connaître ce que l'on joue par coeur puisqu'il n'est pas possible de lire à la fois les indications sur l'écran et la partition !). L'organiste dispose souvent de 250 banques de mémoire pour la programmation et il entend le son par l'intermédiaire de 10 ou 15 enceintes acoustiques externes (parfois mal placées dans les églises...), alimentées par des amplificateurs d'un total de plus de 500 watts sinus ! L'organiste ne risque-t-il pas de devenir un "presse-boutons", d'autant plus que ce que l'on joue peut être enregistré et reproduit à volonté ? Et que devient la musique dans tout cela ? Comme le disait Marie-Claire Alain : "La copie est la négation du rôle de l'interprète" et plus loin "...une interprétation est avant tout une création..." (cit. tirées du livre d'Aurélie Decourt "Une famille de musiciens au XXe siècle" - cf. "Deux génies disparus").

Luc Paganon, qui a inauguré l'orgue de Paron, est un farouche défenseur des orgues traditionnels à tuyaux et c'est bien ainsi. Il est vrai que celui de Sens est à traction mécanique comme d'ailleurs celui de Nogent-sur-Seine, du même facteur aubois François Mangin.

Certes, l'idéal pour pouvoir interpréter le mieux possible les "dialogues" des oeuvres de la période baroque, c'est la solution à trois claviers, voire à quatre qui est la meilleure afin d'avoir à sa disposition des sonorités différentes. Mais comme l'a écrit en 1962 frère Jean-Luc de la communauté de Taizé au facteur d'orgues Georges Lhôte au sujet du bel orgue qu'il souhaitait pour l'église de Romainmôtier en Suisse :

" Ce n'est pas la multiplication des jeux qui fait un grand orgue, c'est son style. Un grand orgue peut avoir un nombre de jeux assez restreint, alors qu'il est des "enflures" d'orgues de salon.

(...) Les combinaisons sont un luxe dont seul l'organiste profite. C'est un confort, et encore bien relatif, qui n'a rien à voir avec l'art. La multiplication des claviers est, elle, source de satisfactions artistiques et d'aisance dans le jeu. Les auditeurs en profiteront autant que l'organiste." (extrait de la lettre de frère Jean-Luc publiée dans la brochure "Les grandes orgues de Romainmôtier" de Jean-Jacques Gramm qui fut l'ancien titulaire de l'orgue Kuhn de 1915 de l'église de Romainmôtier).

Jean-Jacques Gramm m'a remis et dédicacé cette brochure le 25 février 1977. Il était déjà titulaire "à vie" du plus vieil orgue encore jouable au monde de la Basilique de Valère-sur-Sion, en Suisse, et nous sommes restés d'excellents amis depuis cette date.

Jean-Jacques Gramm joue sur le clavier en bois de

l'orgue de Valère aux touches creusées par des générations d'organistes.

Il est daté des environs de l'année 1440.

(Photo Franck Crosnier)Jean-Jacques Gramm a construit chez lui, à Lausanne, un orgue à deux claviers/pédalier avec des pièces récupérées sur des instruments voués à la démolition dont on ne voulait plus. Mais dès 1968, il commença à entreposer des pièces d'orgues en perdition dans une grange du petit village d'Essertes, près de Lausanne, où je les ai enregistrées. Ce fut le début d'une sorte de "Musée privé", point de départ d'un futur "Musée Suisse de l'orgue". Une Association fut créée en 1974 afin de protéger sa collection au cas où il viendrait à disparaître. Quelques années plus tard, la commune de Roche, dans la vallée du Rhône (http://www.orgue.ch/), proposa de céder à la fondation du "Musée Suisse de l'Orgue" un "Relais du Grand Saint-Bernard" comme ceux qui jalonnaient au Moyen-âge la route menant au col. Celui de Roche ayant été classé "Monument historique" (voir la photo en bas de la page "L'origine de l'orgue"), le Musée eut simplement à sa charge de le restaurer et de l'animer.

C'est maintenant un musée unique au monde qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie car on y trouve tous les types d'orgues existants, depuis "l'Hydraule" de 246 avant J.C. que Jean-Jacques Gramm a reconstitué d'après les plans d'Héron l'ancien, jusqu'à l'instrument à transmission électrique de 3 claviers et 2700 tuyaux, qui avait été installé en 1934/1935 par la manufacture Tschanun de Genève dans le studio de la Radio Suisse Romande de Lausanne. La Radio ne s'en servant plus, elle l'a offert au Musée en 1994. Il a été démonté, transporté, restauré, et l'inauguration a été faite le 29 juin 1996 par le maître André Luy, titulaire du Grand-Orgue de la Cathédrale de Lausanne que je connaissais bien (il est malheureusement décédé en avril 2005). Organistes et amateurs d'orgue peuvent le jouer au cours de leur visite du musée.

Photo C. Gendre

À la fin des années soixante-dix, Jean-Jacques Gramm joue l'orgue Louis-Alexandre Clicquot de Houdan, dont la restauration, entièrement financée par une association locale, a été inaugurée par Marie-Claire Alain le 3 juin 1972.Célèbre dans le monde entier, c'est un magnifique instrument historique, témoin de la facture d'orgue française du XVIIIe siècle.

La mort d'un orgue :

Aujourd'hui en France, dans un petit village de l'Aube, un orgue se meurt... alors que des orgues numériques commencent à envahir les églises des environs. L'orgue "Stein" de Rigny-le-Ferron a été construit en 1849 par Jean-Joseph Stein, facteur de piano à Paris. Il possède un clavier de 54 notes pour 6 jeux en fenêtre et un pédalier en chêne "à l'allemande" de 18 notes (en tirasse). En 1855, le maire, Armand Bouillat, qui avait offert l'instrument à la commune, demanda à Jean-Joseph Stein d'ajouter un deuxième clavier de récit de 42 notes pour 6 jeux également. Un relevage eut lieu en 1892, effectué par le facteur Jaquot-Jeanpierre de Rambervillers et en 1933, une transformation fut faite par le facteur Jules Bossier de Dijon.

C'est en 1982/1984 que le Conseil municipal décida de s'intéresser à cet instrument : les subventions du Ministère de la Culture et celles du département furent accordées, la commune n'ayant à payer qu'une somme relativement faible, d'autant plus qu'elle pouvait récupérer par la suite la TVA. Le facteur d'orgues Laurent Plet commença le démontage des tuyaux quand, l'année suivante, en septembre 1985, le Conseil municipal décida d'arrêter la restauration de l'orgue, probablement influencé par un nouvel habitant du village, ce qui a fait perdre toutes les subventions. Le facteur d'orgues eut beaucoup de mal à se faire payer le démontage des tuyaux qu'il mit en caisses en 1986 pour les protéger et l'orgue fut entièrement classé grâce à Jean-Marie Meignien, technicien-conseil du Ministère de la Culture pour les orgues, afin d'éviter une vente possible.

Orgue Stein de Rigny-le-Ferron

(Photo C. Gendre)

Les orgues numériques :Depuis, le toit de l'église laisse passer l'eau parce qu'il n'a jamais été réparé, la tribune s'affaisse et cet orgue va mourir. Pourtant, en cette année 2013, des travaux de restauration de l'église vont commencer. Certes, mieux vaut tard que jamais mais pourquoi avoir attendu si longtemps... puisque l'orgue et l'église sont classés dans l'inventaire des Monuments historiques et que la commune en est responsable ?

Tout cela n'est pas très sérieux et a fait perdre de l'argent !

____________________________________________________________

Pour information, la Société académique de l'Aube, dont Jean-Marie-Meignien est Membre Résidant, vient de publier un "tiré à part" sur papier couché du Tome CXXXVI des "Mémoires 2012" portant le titre "Facteurs d'Orgues d'Hier et d'Aujourd'hui ".

Ce livre de 116 pages, écrit par Jean-Marie Meignien, est extrêmement documenté. Il retrace avec précision le parcours de 8 facteurs d'orgues de la région de Troyes avec les photos des principaux instruments réalisés et la situation actuelle des 50 orgues de l'Aube au début du XXIe siècle : 19 sont classés MH (Monuments historiques), 9 inscrits à l'ISMH (inventaire supplémentaire des Monuments historiques), 20 orgues étant hors service (avec le détail des travaux à faire),

2 ayant disparu (en 1789 pour l'un, au XIXe siècle pour l'autre).

C'est un remarquable ouvrage.

_____________________________________________________________

Les orgues électroniques ont beaucoup évolué depuis l'invention des oscillateurs ayant permis de créer des sons (voir la page "Le Son cet inconnu"). Ces instruments, dits "électroniques", n'avaient jamais réussi à reproduire exactement le son des vrais tuyaux à l'aide d'oscillateurs. Un très intéressant documentaire diffusé par ARTE en mai 2011, sous le titre : "Facteurs d'orgues de Père en Fils", montre en 1 h 24 mn tous les travaux nécessaires que doit effectuer un facteur d'orgues à tuyaux pour en construire un. Et pour avoir joué sur l'orgue Klais de l'église Saint-Paulin de Trèves après la guerre, je peux dire que la renommée de la firme Klais, dont les ateliers se trouvent à Bonn en Allemagne, n'est pas usurpée.

Orgue Klais de l'église Saint-Paulin de Trèves

(Photo C.Gendre)

Mais revenons à l'électronique. Le développement des techniques numériques pour l'enregistrement sonore a naturellement conduit les fabricants de ces orgues à les utiliser pour mettre en mémoire les sons de vrais tuyaux, captés par des microphones de grande qualité. Il suffit ensuite de les reproduire pour retrouver théoriquement les sons réels des tuyaux. Théoriquement seulement car en réalité, la technique numérique découpe le signal en fragments qui doivent être les plus nombreux possibles afin qu'ils soient très rapprochés les uns des autres. C'est ce que l'on appelle "l'échantillonnage". Plus l'échantillonnage est élevé (par seconde), meilleur sera le son mais comme toute technique, celle-là a des limites et on perd évidemment la partie du signal qui se trouve entre deux échantillons. Même si les ingénieurs trouvent des circuits qui compensent cette perte, on ne peut jamais retrouver la totalité du son d'origine. Certes, avec les progrès actuels de l'électronique et de l'informatique, on approche de très près le son du tuyau enregistré mais pour les musiciens de haut-niveau qui ont de bonnes oreilles (les miennes sont encore bonnes, merci...), on reste sur une impression d'acidité. Il manquera toujours quelque chose, un "certain grain", un cromorne "enrhumé", des anches en chamade granuleuses et percutantes, la douceur d'une dulciane ou d'une voix céleste, un beau cornet de cinq rangs pour un choral orné.

On constate souvent que ceux qui ont écouté un concert d'orgue numérique de deux heures dans une église ont un sentiment étrange de fatigue auditive, bien que la réverbération naturelle "arrondisse" le son. Le son de la télévision numérique actuelle risquera aussi de faire des générations de malentendants, sauf chez ceux qui ne regardent pas beaucoup la TNT. En effet, les différences de niveaux continuelles entre les intervenants et entre les émissions fatiguent beaucoup les oreilles. L'analogique nous protégeait même s'il avait un bruit de fond supérieur qui a presque disparu avec le numérique (il en reste quand même un peu !). Les progrès, comme dans le cas de la médecine, ne sont pas toujours favorables à l'espèce humaine. Seule, la nature sait très bien faire ce qui convient à l'homme.

D'autre part, j'ai toujours été étonné en voyant le faible diamètre des fils qui conduisent le signal aux nombreuses enceintes à partir de la sortie des amplificateurs. En effet, il est important de savoir que l’intensité qui circule dans les câbles peut être élevée. Par exemple, avec des enceintes de 4 ohms et un ampli de 100 watts, l’intensité atteint 5 ampères sous 20 volts. Plus le câble est long, plus la perte peut être importante si ce dernier a un trop petit diamètre puisqu’il possède une certaine résistance en ohms. Il consomme de l’énergie et s’échauffe par effet joule

W (quantité de chaleur dégagée pendant le temps t) = R.I².t (R résistance en ohms, I intensité en ampères, t durée d’utilisation)

avec pour conséquence une diminution de la puissance sonore. Il faut donc choisir un diamètre suffisant pour avoir une faible résistance. Plus la longueur de la liaison sera longue, plus le câble doit être gros. Au moment du développement de la "Haute-fidélité", les mélomanes exigeaient toujours des câbles assez gros pour les liaisons, surtout si la longueur était importante ce qui améliorait la qualité sonore (à cause de la puissance nécessaire pour reproduire les "transitoires"). Bien souvent, ceux qui installent les orgues numériques dans les églises, achetés souvent avec réduction (et dans ce cas le vendeur n'assure pas d'autres services que la livraison), sont des employés locaux qui n'ont pas des connaissances suffisantes en électronique.

Précisons qu’il ne faut jamais utiliser un câble blindé pour une liaison ampli/haut-parleur. En effet, il se produirait dans un tel câble une capacité entre l’âme et le blindage qui modifierait la courbe de réponse en agissant comme un condensateur (avec réduction des fréquences aiguës).

On m'objecte souvent que les orgues numériques, parce qu'ils sont moins onéreux que les orgues à tuyaux, pemettent aux passionnés de travailler leur technique. C'est exact mais quand on place un orgue dans une église, avec les difficultés que l'on a actuellement pour aller le jouer, cela n'est pas toujours vrai sauf pour un particulier qui achète un modèle à deux claviers/pédalier pour l'installer chez lui. Il sera suffisant pour perfectionner son jeu même si le son et le toucher ne sont pas ceux d'un orgue traditionnel, ce qu'il aurait souhaité. Certaines firmes d'orgues électroniques, moyennant un supplément de prix, proposent de venir "harmoniser" l'orgue sur place ou livrent avec l'instrument un logiciel qui permettra à son acheteur de le faire. Mais dans ce dernier cas, l'acheteur n'ayant pas suivi une formation spéciale à ce sujet (en électronique et en informatique), on peut arriver à des résultats catastrophiques alors qu'au départ de l'usine qui le fabrique, il avait été réglé par des ingénieurs/musiciens compétents.

D'ailleurs, certaines écoles de musique préfèrent un orgue à tuyaux pour leurs élèves car il ne suffit pas d'améliorer la virtuosité des futurs organistes mais aussi de former leurs oreilles aux sons réels de vrais tuyaux, leurs doigts aux claviers à traction mécanique, et même leur habileté pour un dépannage simple en cas de soupape coincée ou de problème dans les appels de jeux (registres).

En France, on ne trouve pas assez d'orgues à tuyaux en dehors des églises alors qu'en Amérique ou dans d'autres pays, il y en a dans des Grands Magasins, dans des salles de spectacle ou de réunion et dans les salles de concerts. Certes, l'acoustique d'une grande nef magnifie le son de l'instrument mais il est très difficile à une personne "lambda" d'y avoir accès pour jouer.

À ce sujet, laissez-moi vous conter une histoire vraie : il y a un peu plus de quinze ans, le curé d'une petite ville de province - dont l'église a un très bel orgue - était un bon musicien. Possédant la clé de la tribune, il avait l'habitude d'aller jouer quand ses activités lui en laissaient le temps. Il confiait même cette clé à un ou deux de ses amis, organistes eux-aussi, pour qu'ils puissent parfois venir travailler. L'un d'eux avait même été applaudi par des gens de passage après l'exécution d'une oeuvre baroque. Mais en France, il faut savoir qu'un orgue "inscrit" dans l'inventaire des monuments historiques ne dépend plus du curé du lieu mais du Conseil municipal. Quelques jours plus tard, le brave curé qui voulait s'exercer sur l'instrument ne put ouvrir la porte de la tribune, sa clé ne fonctionnant plus ! Dépité, il se livra à une petite enquête et découvrit que c'était l'adjoint au Maire, chargé de la Culture, qui avait fait changer la serrure sans le prévenir parce que - avait-il dit - on use l'orgue en jouant trop souvent ! Donc, vade retro satanas. Or, tous les organistes et les facteurs d'orgues savent que les orgues qui s'abiment sont justement ceux que l'on n'utilise jamais. Le bois des vergettes gonfle, certaines soupapes collent, les accouplements mécaniques se bloquent, le moteur de la soufflerie peut gripper, bref c'est la galère pour le titulaire qui jouera à l'office le dimanche suivant ! Il est vrai que le quidam qui avait fait changer la serrure était plutôt dans la finance que dans la facture d'orgues. Un orgue que l'on veut conserver en bon état doit être joué souvent, presque tous les jours. Dois-je dire que le brave curé a fait une colère mémorable à la suite de cet "incident" en constatant que "charbonnier n'était plus maître chez lui..." comme on le dit depuis des générations. Il n'est donc pas resté longtemps dans cette commune et, malheureusement, il est mort quelques années après. En fait de Culture, c'était plutôt la négation de la Culture. On ne développera la passion pour l'orgue que le jour où en l'entendant dans une salle des fêtes ou un lieu de culte, les jeunes pourront accéder facilement à l'instrument pour le voir de près et travailler leur technique sans qu'on leur demande en échange de venir "jouer à la messe" ou "de payer la location", sans oublier un curriculum complet... !

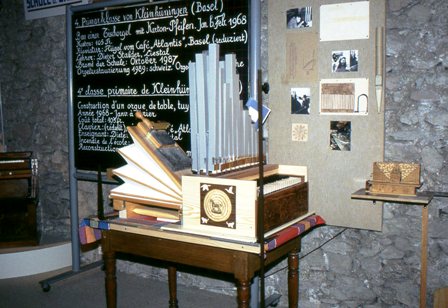

Précisons qu'en Suisse, les élèves d'une école de Bâle ont construit eux-même en 1968 un orgue avec un clavier récupéré et des tuyaux faits en carton. Il se trouve aujourd'hui au Musée Suisse de l'Orgue et cet exemplaire "unique" fonctionne toujours très bien (je l'ai même enregistré !).

Orgue construit par des enfants de Bâle. Les tuyaux sont en carton.

(Photo C. Gendre)Enfin, dernière remarque au sujet des orgues numériques. En France, les églises ne sont pas chauffées (sauf parfois à certains moments - concerts par exemple - par divers moyens de chauffage ou de l'air pulsé ce qui n'est pas mieux). Les instruments seront donc soumis au froid l'hiver, au chaud l'été, et il y a toujours une humidité importante dans ces édifices. Or, on sait que les contacts et les circuits électroniques sont très sensibles à l'humidité (risque de création d'arcs internes) et aux variations de température. Il faudra donc prévoir un budget spécial pour faire venir un spécialiste en cas de panne. Quand on sait que l'orgue de Valère a traversé six siècles sans avoir eu de graves problèmes alors que la Basilique n'est jamais chauffée, on peut se poser des questions sur les fiabilités respectives, celle des orgues électroniques étant évaluée à environ vingt ans (parfois moins !). Je possède d'ailleurs la présentation des différents jeux de cet orgue historique que j'ai enregistrée en 1980. Elle a été faite par Jean-Jacques Gramm, organiste titulaire. Ce dernier m'a toujours dit que l'enregistrement réalisé en analogique est exactement ce qu'il entend quand il joue alors que certaines retransmissions, pour lesquelles les techniciens placent les micros sur une passerelle située à une quinzaine de mètres de l'instrument, donnent l'impression d'un très grand orgue (à cause de la réverbération dans la nef). Il est en réalité petit, perché sur une tribune en nid d'hirondelle accrochée au mur du fond.

En 1980, j'installe les micros Neumann sur une perche télescopique

qui sera retournée au dessus du vide pendant que Jean-Jacques Gramm

prépare ses interventions sur l'unique clavier à octave courte.

(Photo Franck Crosnier)

Une conclusion ? Mais quelle conclusion... ?

Il est vain de vouloir changer les choses car les utilisateurs sont en général persuadés qu'ils ont raison, sauf quand ils s'aperçoivent, comme ce fut le cas des responsables de Paron, que la réalité n'est pas toujours la même que la publicité. Trop de possibilités nuisent à l'art de l'interprétation. L'orgue à "tout faire" est une utopie qui détruit la beauté. Si cette page peut aider ceux qui écoutent trop le chant des sirènes, je serai satisfait. Je préfère quant à moi entendre le son des trompettes et bassons en chamade de l'orgue de la cathédrale de Tolède joué par Francis Chapelet et enregistré en analogique en 1970 (disque 30 cm/33 tours Harmonia Mundi HMO 30 792). C'est pour moi un sérum de vérité sonore (on poura consulter avec intérêt le site : www.montpon-les-orgues.fr).

© C.Gendre

31 mars 2013

Un orgue à tuyaux chez soi ? Pourquoi pas !